Você, assídua leitora ou caríssimo – e não menos assíduo – leitor, deve estar estranhando a antecipação da postagem dominical para hoje. A explicação é simples: o fato que narro a seguir é o provocador da minha reflexão, e ele acontece no dia em que o criador descansou – ancoro que, sendo Ele, teria eu tirado um ano sabático.

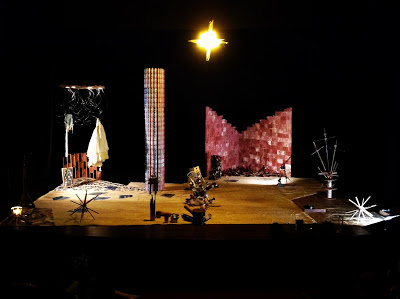

Hoje iniciaremos uma curta temporada do espetáculo Velhos caem do céu como canivetes aqui na sede – Rua do Giz, 295, Praia Grande –, que durará até segunda, sempre às 19h, e com a peculiaridade de ser paga (R$ 20,00), pois das trinta e três apresentações do espetáculo, em São Luís, apenas três foram pagas, em outra curta temporada que fizemos em 2015.

O espetáculo concluiu mês passado uma jornada singular pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aprovado para circulação pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura, com outras 56 companhias do país. A informação não é irrelevante, nem as 76 apresentações, os 5.265 espectadores, as 23 cidades visitadas, os 14 estados, o SESC Amazônia das Artes, a ocupação CCBNB Fortaleza, os dois Myriam Muniz, os quase 5 anos em cartaz. Todavia, por incrível que pareça, isso não tem relevância alguma em relação ao assunto que passo a abordar.

Para nós, a temporada regular do nosso repertório aqui na sede é a ação mais importante e sintomática do ano, pois diz da nossa estratégia de resistência, sobrevivência e guerrilha para superar um estado que não entende a nossa existência como fator de desenvolvimento humano.

Como nós entendemos assim, estamos permanentemente pensando em como reexistir – roubando a expressão que o querido César Ferrário usou no nosso último encontro –, e apresentar nossos espetáculos na cidade que nos sedia parece uma alternativa óbvia, mas não é bem assim. Claro que o milhão de habitantes da cidade esconde um público potencial que seria mais que suficiente para que essa nossa ação fosse permanente e bem sucedida. Contudo, o primeiro grande nó é que, ao sermos invisíveis para o governo como agentes de desenvolvimento humano, por consequência sócio-político-cultural, também somos invisíveis para a maioria dos cidadãos ludovicenses. Eles não sabem da nossa existência; nem imaginam que existam teatros alternativos no centro de São Luís; nem desconfiam que o Maranhão produza artisticamente algo além de boi, tambor, bloco ou riso; nem sonham que tem grupos de teatro maranhense rodando o Brasil; ou seja, nosso superpoder de invisibilidade gerado pela gestão pública também afeta a nossa relação com o mercado, que no nosso caso, atende primordialmente pelo nome de público pagante.

Esse gargalo tem sido quase intransponível para nós. Como chegar – sem recursos para marketing, propaganda e todo aquele conhecido blá-blá-blá – a esses 5% da população de São Luís que, sabemos, aprecia o teatro que a gente faz, mas que não sabe que fazemos, e que representa algo em torno de cinquenta mil habitantes? Esse público garantiria nossas temporadas regulares pelos próximos 83 anos (!), tendo em vista que o teatro da nossa sede comporta, no máximo, 100 espectadores. Mas, também sabemos que esse é um número hipotético, e que a nossa realidade é fazer um esforço descomunal para garantir os 35 espectadores de hoje à noite.

A discussão é recorrente, inclusive aqui no blog, e esbarra num fato mais curioso. Na bem sucedida temporada de Pai & Filho, dois meses atrás, foi surpreendente constatar a quantidade de pessoas do meio artístico, ou amigos, ou conhecidos íntimos, ou sensíveis ao teatro de pesquisa, ou docentes e discentes dos cursos técnicos e superiores de teatro e artes afins, que ainda não tinham assistido a um espetáculo que está há mais de oito anos em cartaz, e que acumula 150 apresentações. Ou seja, nossa dificuldade ainda consiste em convencer o entorno sensível, que dirá o recorte populacional potencial que pressupomos existir? Aqui a questão é pessoal: o que faz uma pessoa que gosta, trabalha, pesquisa, leciona ou estuda teatro não ver um espetáculo da sua cidade, na sua cidade, sendo que esse espetáculo foi ofertado de todas as formas possíveis durante quase uma década?

Claro que tudo isso que aporto aqui já me respondi na postagem Se no teatro servissem mocotó o meu mundo estaria completo, mas não podemos, como grupo, padecer sobre uma condição sócio-político-cultural sem tentar fazer alguma coisa que modifique essa realidade. Queremos ofertar um tipo de teatro, sabemos que há espectadores receptivos a esse tipo de experiência, mas não sabemos como localizá-los, ou não temos recursos para tal. Ao nosso alcance está a tática de guerrilha que estamos tentando desenvolver desde a última temporada de Pai & Filho, que envolve intervenções urbanas, panfletagem, estudo e utilização de mídias sociais, lambe-lambe, visitas a instituições, banners em locais estratégicos, convites pessoais, mas tenho a suspeita de que para estas três únicas apresentações do ano, em São Luís, será insuficiente. Prove o contrário ajudando a lotar as casas, comparecendo, compartilhando a informação, recomendando aos filhos, pais, alunos, amigos. Assim, você será o responsável em transformar o superpoder da invisibilidade no da onipresença.