Queria ser Lirinha, Macedônio Fernandez, Emir Kusturica, Baskiat, Arnaldo Antunes, Carlos Motta, Goyeneche, Luiz Buñuel, Bukowski, Gero Camilo. Queria ser tantos que não sou e sou aquele que se fez dos tantos que não fui. Um universo de desejos ocultos no abismo do encantamento provocado pela arte. Flutuo entre os que não fui. Sempre nadei no desejo, orbitei e flertei com o “se”. Se eu tivesse se eu fosse se eu pudesse se eu fizesse. Sempre me plantei como um invejoso impudente. Invejo os geniais, os anárquicos, os espontâneos, os intensos, os imprevisíveis. Invejo sem pudor, com o frescor do próprio desacato que invejo.

Às vezes me arrebata um desejo de ser o que faz a diferença, o que opera o trânsito entre o sonho e a realidade. Dentro desse encantamento por desvendar, desvelar, desencadear, desenvolver, me encontro em processo, absorto pelo buraco da razão que me obriga a enxergar quem sou. Sou aquele do desassossego. Do destempero abismal. Sou o autor das minhas falas, o detentor do meu corpo, o faminto das colheitas, o trôpego amuleto que finge funcionar. Não funciono. Me funciona o tempo, e nele navego esperando o fim.

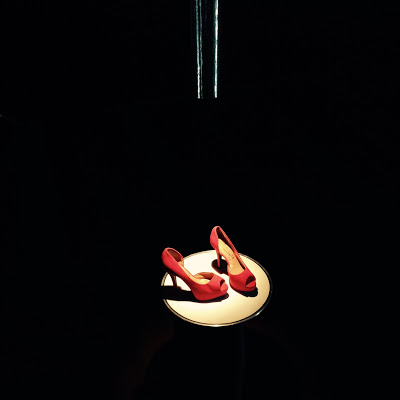

Num ensaio camuflado de prosa poética sobre meu ser, me deparo com o ensaio que ensaiamos. Ensaio sobre a memória me recorda quem somos. Somos nós. Oculto do espectador, a estética conta nossa história, algumas anedotas, e outras falhas do tempo. Num jogo de adivinhação convido você a procurar na cena as mil imagens de um autor, o jogo que carrega quarenta anos de tempo, a missiva de uma sorte militar, os descartes de um trapalhão, o designer frustrado, as tantas memórias que construíram uma cena falante, emudecida pela crueza da nossa falta de memória.

Sim e não. Numa ficção colapsada, entendemos de misturar documentos físicos aleatórios, sabendo que o espectador não vê, mas, defendo: o ator sim. O apuro da cena busca o diálogo, mas antes do encontro com o espectador, está o diálogo da cena com o ator, aquele que instrumentaliza o objeto, aquele que dá vida ao símbolo, aquele que ressignifica. Esse, vê, toca, e precisa acreditar para que o espectador possa crer. Tassia tremeu ao falar da missiva. Tergiverso? Confundo? Omito? O espetáculo brinca com isso também, e eu embarco no exercício de confundir o leitor, esse que será espectador, quando estreie o ensaio de todas as fissuras que o tempo pode ter.

Labirinticamente me espelho no eterno retorno e enfrento minha inveja. Invejo ser pedante, que usa sua invídia para se maldizer pelo que não é. Retórica da postagem anterior, não encontro meios de fugir de mim sem que as falhas deste quasímodo assustado convirjam para o poço de incertezas criadas pela arte. Nada tenho que já não tenha sido vomitado. Nada digo que não tenha sido sonegado. Nada crio que não tenha sido cansado.

Hoje escrevo conduzido pelo desajuste do cérebro, sem organizar nem formatar o discurso que tanto cansa você semanalmente. Não consigo dizer exatamente o que quero dizer. Não sei bem se quero dizer o que digo. O fracasso da postagem se aproxima, sem garantir ao leitor a sentença final. A máxima absoluta. A verdade implacável. O pentagrama incorruptível.

O destino do labirinto é perder você no desejo de vir ver o que o teatro ainda pode dizer. Ensaio sobre a memória. De 01 a 06 de maio, 19h. Duas sessões na sexta e no sábado, 19h e 21h. Aqui, na Rua do Giz, 295. Pague R$ 30,00, ou R$ 15,00, mesmo sem costume, já que viciamos você em ver nossa obra de graça. Faço graça. Não me entenda. Não hoje. Não me organize, não hoje. Não me cobre, não hoje. Não me abandone, não hoje. Sou o ser que lhe restou para amparar. Me ampare, me acoberte, me justifique, me entenda, me descubra, me leia. Se na páscoa ele ressuscitou, minha relação com a arte sempre será de Sexta-feira da paixão.